El argentino que salvó miles de vidas durante la Segunda Guerra Mundial con su talento como falsificador

El argentino que salvó miles de vidas durante la Segunda Guerra Mundial con su talento como falsificador

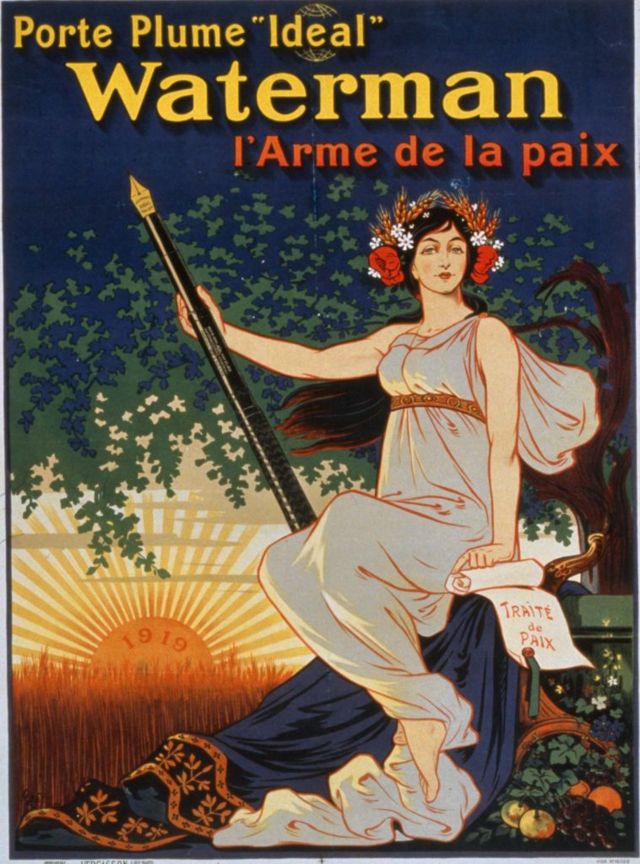

- La tinta Waterman azul. El gran problema era la tinta Waterman azul.

No había forma de quitarla. Los papeles escritos con plumas que habían usado ese tono y esa marca eran imborrables. Infalsificables. La Resistencia francesa había probado todo lo posible, pero la tinta azul Waterman que utilizaba la prefectura era como un muro, como una marca a fuego que condenaba a los judíos a los campos de exterminio.

—Yo sé quitarla —dijo entonces un muchachito que apenas había cumplido los 18 años, pero que había sido aprendiz de tintorero—. Todo puede borrarse.

El ácido láctico, efectivamente, borraba la tinta y, con ella, un nombre. Y el nombre borraba un origen y, con él, un pecado original para la Francia ocupada por los nazis: ser judío.

—¿Te interesa trabajar con nosotros?

Era marzo de 1944, y la vida de Adolfo Kaminsky dio un vuelco.

Sus conocimientos de química le valieron un hueco en la “Sexta”, una diminuta célula clandestina de la Resistencia que, desde una buhardilla del barrio parisino de Saint-Germain-des-Prés, falsificó, de forma infatigable, pasaportes, partidas de nacimiento, carnés de racionamiento, salvoconductos y cualquier papel que cayera en sus manos y pudiera evitar a sus propietarios un billete hacia la muerte.

Los pedidos llegaban de todas partes, hasta 500 a la semana, y ellos borraban sin descanso las letras en rojo, “JUIF” o “JUIVE” (judío o judía), cambiaban Isaacs por Jean Pierres, Meyers por Dubois, Hannas por Marie-Hélènes.

Antes de cumplir los 19 años, bajo la falsa identidad de Julien Keller, aquel joven había logrado salvar la vida de miles de personas gracias a su talento como falsificador. La suya propia se la salvó su pasaporte argentino.

Nacido en Buenos Aires en 1925 en el seno de una familia judía de origen ruso, la de Adolfo Kaminsky parece una historia salida de una película de espías en blanco y negro, de las de escondites y códigos secretos, dobles identidades y puertas que son aporreadas en mitad de la noche. Esta semana falleció a los 97 años en París.

En una ocasión, la “Sexta” recibió el encargo de falsificar los documentos de 300 niños judíos internados en centros del Estado, que iban a ser deportados. Había que crear 900 documentos nuevos, entre partidas de nacimiento, bautismales y cartillas de racionamiento. Pero había un problema: solo tenían tres días para hacerlo.

Kaminsky trabajó día y noche, sin descanso, hasta que en un momento cayó al suelo desvanecido.

Su gran obsesión era terminar el trabajo: “Mantenerse despierto. El mayor tiempo posible. Luchar contra el sueño. El cálculo es simple. En una hora puedo fabricar 30 documentos vírgenes. Si duermo una hora, 30 personas morirán”, recuerda en su biografía Adolfo Kaminsky, une vie de faussaire (Adolfo Kaminsky, una vida de falsificador), escrita por su hija Sarah.

El laboratorio, aunque pequeño, contaba con todo lo necesario. Usando la técnica del fotograbado, Kaminsky había logrado fabricar sellos y tampones, membretes y marcas de agua. Con una rueda de bicicleta creó una centrifugadora, que le permitía envejecer los documentos.

Los cinco chicos y chicas que trabajaban en el 17 de Rue de Saints-Pères, todos ellos estudiantes de Bellas Artes o ciencias salvo Kaminsky, se hacían pasar por artistas. Los olores de los químicos eran, para los vecinos, disolventes de pintura y el cartero siempre les felicitaba por sus obras, los cuadros que exponían bien a la vista para ocultar el verdadero trabajo que tenía lugar en la buhardilla.

El equipo, que trabajaba de forma voluntaria, sin recibir pago alguno y arriesgando su vida, en caso de que fueran descubiertos, logró tener los papeles de aquellos 300 niños a tiempo. Pero el peso de la responsabilidad y el esfuerzo extenuante del trabajo hizo mella en todos.

Kaminsky perdió la visibilidad en uno de sus ojos debido la intensa tarea de aquellos años, pero sus compañeros, aquellos que tenían nombres clave como “Nutria”, Nenúfar” o “Pingüino”, acabaron suicidándose en los años posteriores a la guerra, según relató él mismo en un corto documental realizado por The New York Times en 2016, The Forger (“El falsificador”).

Después de la guerra, y siempre en la clandestinidad, Kaminsky siguió falsificando documentos hasta los años 70 para diferentes movimientos, poniendo su granito de arena en conflictos como la guerra de Argelia, la lucha contra el apartheid en Sudáfrica, contra los dictadores Franco en España o Salazar en Portugal, o para distintosgrupos revolucionarios en América Latina.

Él mismo calculó que, solo en 1967, mandó documentación falsa a 15 países diferentes. Incluso falseó documentos para desertores estadounidenses que no querían participar en la guerra de Vietnam.

En 1971 dijo definitivamente adiós a esa vida clandestina y dedicó el resto de sus días a la fotografía y la enseñanza.

Pero esa intensa vida como falsificador no solo le costó la visión de un ojo.

Su familia, que no podía saber nada de ese submundo ilegal y secreto, pagó el peaje, y su primer matrimonio, en el que tuvo dos hijos a los que no vio por períodos largos de tiempo, acabó en divorcio en 1950.

Su hija Sarah, nacida de un segundo enlace y casi una década después de que Kaminsky abandonara la falsificación, empezó a entrever luces de aquel pasado un día que, después de haber falsificado la firma de su madre en el boletín de notas del colegio, su padre, en lugar de reñirle, le soltó una carcajada.

—Sarah, podías haberte aplicado un poco más, ¡está claro que la letra es demasiado pequeña!

Una vida de refugiados

La historia de la familia de Kaminsky había estado llena de fronteras, por eso quizás él soñó con un mundo sin ellas, en el que las personas pudieran moverse libremente.

Su madre había llegado a Francia a principios del siglo XX huyendo de los pogromos, y allí conoció a su padre, también un judío ruso que trabajaba para una publicación marxista. Con el alzamiento bolchevique, Francia, recelosa de los simpatizantes del nuevo régimen, los expulsó del país, y la familia emigró a Argentina.

Allí nació Adolfo y vivió los primeros cinco años de su vida, hasta que los Kaminsky pudieron regresar a Francia y reunirse con parte de la familia. Con ellos se llevaron algo que más adelante les resultaría vital: un pasaporte argentino.

Se instalaron en la ciudad normanda de Vire, donde Adolfo tuvo que trabajar desde muy temprano para ayudar en la economía familiar.

Tenía 13 años cuando se empleó en la fábrica del pueblo. “Y entonces, un día, llegaron”. Era junio de 1940, los nazis habían invadido Francia y todos los judíos de la fábrica -su hermano Pablo y él- fueron despedidos.

Encontró entonces empleo como aprendiz de tintorero, en un local que se encargaba de teñir de colores “civiles” los uniformes sobrantes de la Primera Guerra Mundial. Allí aprendió a eliminar manchas y aquella alquimia le fascinó.

Su jefe, ingeniero químico, le enseñó todos los secretos sobre cómo alterar o borrar colores y manchas, y él montó un laboratorio casero en su cocina -y más tarde en una cabaña exterior tras varias explosiones y el consiguiente enfado de su madre- para experimentar sobre todo lo que estaba aprendiendo.

Para ayudar a sus vecinos se dedicó a fabricar jabón, velas o a descontaminar sal, que los alemanes habían mezclado con óxido de hierro para evitar que los campesinos franceses preservaran y escondieran carne de cerdo, en lugar de mandar a Alemania todos sus animales, como estaban obligados.

Su pasión le llevó a trabajar como químico en una fábrica de productos lácteos los fines de semana, donde aprendió un truco aparentemente anodino que cambiaría su vida: para conocer el contenido de grasa que tenía la leche que traían los ganaderos, se introducía en una muestra un poco de azul de metileno y se esperaba a que el ácido láctico lo disolviera.

Azul de metileno como el que usaba la tinta Waterman.

La vida para los judíos era cada día más difícil en Francia. Después de que los oficiales alemanes quisieran convertir la casa de su tío en un burdel, este huyó para esconderse en París.

Su madre, volviendo de un viaje a la capital francesa para ver a su hermano -“va a ser ida y vuelta”, les dijo al marcharse-, murió en circunstancias sospechosas. Las autoridades dijeron que cayó del tren en marcha al confundir la puerta trasera con la del baño. Adolfo, sin embargo, pensó toda su vida que fue asesinada.

Consumido por el dolor y la rabia, el Adolfo adolescente encontró la forma de sentirse menos impotente. “Ya no quería llorar a mis muertos sin hacer nada”, confiesa en su biografía.

Entró entonces por primera vez en contacto con la resistencia, a través del farmacéutico de su pueblo, que le enseñó a fabricar pequeños detonadores y productos corrosivos para sabotear las líneas de tren alemanas. “Tenía al menos el sentimiento de que los vengaba. Estaba orgulloso. Era un resistente”.

Drancy

Apenas quedaban judíos en Vire y, en el verano de 1943, la familia fue detenida y trasladada al campo de concentración de Drancy, a las afueras de París, desde el que se calcula que, durante la ocupación alemana, más de 67.000 judíos fueron enviados a los campos de exterminio.

En un momento de lucidez, su hermano mayor escribió cartas dirigidas al consulado argentino en París, que entregó a trabajadores de los ferrocarriles y que incluso lanzó desde las ventanas del tren que los transportó al campo, con la esperanza de que alguna de ellas llegara a su destino. “Solo cabía esperar que un buen alma pagara el sello y las enviara”.

Argentina se había declarado neutral en el conflicto y, hasta la fecha, la Francia ocupada había respetado esa neutralidad.

“Éramos miles. Cuarenta por habitación. Hombres y mujeres separados durante la noche. Un hormiguero. Nadie se quedaba en Drancy. Es allí donde hacían la selección, antes de enviar a los convoyes a los diferentes campos de Europa”, recuerda Kamisnky, quien relata cómo, la noche previa a las partidas, podía escuchar “el eco de los llantos de los que acababan de ser rapados, y que se quedaban en las escaleras a esperar la salida del sol porque no quedaban camas en las habitaciones”.

El milagro, sin embargo, ocurrió para la familia Kaminsky.

Una de las cartas llegó al cónsul argentino.

“Debíamos nuestra supervivencia a la cobardía diplomática de un gobierno que, para no alienar a la poderosa Norteamérica sin romper los acuerdos económicos que la vinculaban con la Alemania nazi, había optado por proclamarse neutral”, relata en su biografía.

Adolfo Kaminsky tuvo claro toda su vida que “la neutralidad no existe. No hacer nada, no decir nada ya es ser cómplice”.

A los diez días de ser liberados, la familia fue enviada de vuelta a Drancy debido a la ruptura de los acuerdos entre Argentina y Alemania. Pero, por un error de comunicación entre la gendarmería francesa y la administración del campo de internamiento, los Kaminsky fueron liberados.

De vuelta en París, su padre, que aún mantenía amistades entre los rusos de la revista marxista en la que trabajó, lo tuvo claro: necesitaban documentación falsa.

Adolfo fue el encargado de proporcionar a los falsificadores las fotografías y los datos necesarios. El contacto con el que tenía que encontrarse se llamaba “Pingüino”.

Era un muchacho joven que, al conocer que Adolfo había sido aprendiz de tintorero, le contó los problemas que tenían con la tinta azul Waterman.

—Yo sé quitarla —dijo Adolfo.

Comments (0)