La marca que dejó Perú en Paul Gauguin (y la momia que lo hechizó)

La marca que dejó Perú en Paul Gauguin (y la momia que lo hechizó)

Paul Gauguin, Autorretrato (detalle). National Gallery of Art, Washington.

Se llamaba a sí mismo “salvaje”, a pesar de que se movía en círculos que difícilmente podían calificarse de esa manera.

Creció entre la crema y nata de la sociedad, se hizo rico como corredor de bolsa y luego cambió ese mundo por el intelectual y artístico.

Incluso cuando abandonó la civilización que conocía en busca de “humanidad en infancia”, escogió una colonia francesa en la que se beneficiaría de los privilegios del colonizador.

Pero sí había algo que lo marcaba como un relativo extraño en sus círculos europeos.

Eugène-Henri-Paul Gauguin, el artista francés cuya obra inspiró a toda una generación de artistas, tenía un poco de peruano.

Su bisabuelo materno, Mariano de Tristán y Moscoso, había nacido en Arequipa, en lo que entonces era el Virreinato de Perú, en el seno de una familia aristócrata de aquellas a las que se les solía llamar ‘ilustres’.

Aunque pierde algo de lustre al anotar que el hermano de ese bisabuelo se había negado a entregarle a su abuela, la destacada feminista Flora Tristán, el patrimonio que había heredado de su padre.

Eso a pesar de que Flora, desesperadamente necesitada, hizo el largo viaje de París a Perú para reclamar lo que le pertenecía.

15 años antes, en 1848, cuando Flora ya había fallecido y la situación en Francia amenazaba a su familia, su hija Aline Chazal se embarcó con el mismo rumbo y propósito.

Llevaba consigo a su hija Marie y a un bebé: Paul.

Y la acompañaba su esposo Clovis Gauguin, un periodista republicano vulnerable a persecuciones políticas, quien planeaba montar un diario en Lima.

Pero murió en el trayecto.

Gauguin, quien se autodenominaría “el salvaje de Perú”, tocando el armonio (circa 1890).

Aline desembarcó en el puerto del Callao como una viuda desolada de 23 años y fue acogida por su poderoso tío abuelo, Juan Pío Camilo de Tristán y Moscoso.

Don Pío era un hombre orgulloso de ser descendiente de los Borja de Valencia, en cuyo linaje abundaban papas y cardenales, y hasta un santo.

Aunque nacido en Arequipa, se preciaba de tener sangre pura española y había sido el último virrey de España en Perú.

A pesar de haber luchado contra el Libertador Simón Bolivar, con el triunfo de la independencia había cambiado de bando y fungido altos cargos políticos en la nueva patria.

Fue él, el mismo que había recibido años atrás a Flora con amabilidad, pero se había quedado con su herencia, quien le ofreció a Aline, la hija de la desheredada, un hogar por todo el tiempo que deseara.

“La infancia es la patria” (Rainer Maria Rilke)

Fue así como Paul Gauguin pasó sus primeros años en Perú, una experiencia que nunca olvidó.

Aunque prestada, era una vida principesca rodeada de lujos, que transcurrió durante una de las épocas más prósperas del país, gracias al comercio del guano.

La familia Tristán y Moscoso, de por sí una de las más adineradas e influyentes del país, gozaba de aún más privilegios pues la esposa del presidente José Rufino Echenique era hija de don Pío.

Así que, a pesar de haber dejado atrás una vida acomodada y compartida con el círculo George Sand -autores, músicos e intelectuales- en Francia, Aline y sus hijos no vivieron precisamente en ese paraíso alejado de los vicios de una civilización decadente que más tarde Paul Gauguin anhelaría encontrar.

Pero no por eso dejaba de ser exótico a ojos del Viejo Mundo, unos ojos que el futuro artista sólo descubría al regresar a su patria por nacimiento, pues sus primeros pasos, aunque sobre azulejos italianos, los dio entre el Océano Pacífico y Los Andes.

Pasó esos años que los científicos llaman formativos rodeado de culturas, costumbres, naturaleza, colores, melodías, aromas y sabores distintos a los de sus pares franceses.

Y parte de ello lo acompañó incluso a su regreso a Francia, en la forma de arte precolombino del que su madre se enamoró, a pesar de que en ese entonces era despreciado por las élites limeñas entre las que vivían.

La colección de cerámicas y figurines de plata que Aline amasó inspiraría más tarde a Gauguin, expresándose en obras como reproducciones de huaco-retratos de la cultura mochica con su rostro esculpido en arcilla.

A la derecha, en su “Autorretrato con Cristo amarillo” (1889), un autorretrato en cerámica al estilo mochica.

Ese regreso a Francia también fue precipitado por agitaciones políticas.

La familia Tristán y Moscoso cayó en desgracia y, para cuando el presidente Echenique estaba siendo derrocado en Lima en 1855, Gauguin, su hermana y su madre iban camino a Orleans, la tierra nativa de su fallecido padre.

Tenía 7 años, y desde ese entonces, a pesar de haber pasado años como marinero mercante y naval, y muchos otros como peregrino en busca de su lugar en el mundo, nunca volvería a Perú.

Pero Perú nunca se fue de él.

En su libro “Antes y después”, que terminó 3 meses antes de morir, escribió:

“Me acuerdo de aquella época, de nuestra casa y de un cúmulo de acontecimientos; del monumento de la presidencia y de la iglesia, cuya cúpula se había añadido más tarde, toda ella esculpida en madera.

“Aún puedo ver a nuestra negrita, la que de acuerdo con las reglas debía traer a la iglesia la alfombrilla para rezar. También a nuestro criado chino, que tan bien sabía planchar la ropa. […]

“En aquella época en Lima, esa región deliciosa donde nunca llueve, el techo era una terraza […].

“¡Qué graciosa y bonita estaba mi madre cuando se ponía su vestido de limeña, con la mantilla de seda cubriéndole la cara, y dejándole sólo un ojo al descubierto, aquel ojo dulce y tan imperativo, tan puro y tierno!

“Todavía puedo ver nuestra calle, adonde el averío venía a comerse la basura.

“Entonces Lima no era como hoy día, una gran ciudad suntuosa”.

“Salvaje del Perú”

“Naturaleza muerta con manzanas, peras y cerámica”… precolombina (1889).

Nunca pintó Perú, más que con palabras, pero su vínculo con ese lugar que, como se dice, lo había visto crecer, fue clave cuando abandonó su cómoda vida como corredor de bolsa y hombre de familia en 1883 y se recreó como artista, y sobre todo unos años después, al alejarse del impresionismo hacia un estilo propio que llamó sintetismo.

El autoproclamado “narrador de cuentos” no sólo fue redefiniendo su arte sino a sí mismo y reclamó como suya sangre indígena de esos lares, a pesar de estar muy consciente de que por sus venas no corría ni una gota de ella.

“Si digo que por línea materna desciendo de un Borja de Aragón, virrey del Perú, dirán que no es cierto y que soy un pretencioso”, escribiría en 1903 en “Antes y después”.

Y quizás sí habrían dicho eso, pues llevaba décadas presentándose como alguien muy diferente, en escritos, entrevistas y cartas, como la que le escribió a su esposa, Mette-Sophie Gad, en 1899.

“Desde mi partida, para conservar mis fuerzas morales, he cerrado poco a poco el corazón sensible […] hay dos naturalezas en mí, el indio y la sensitiva. La sensitiva ha desaparecido, lo que permite al indio caminar bien derecho y firme”.

O la que le envió a su amigo Émile Schuffenecker unos meses después, en la que describió su cuadro “Niños luchando” como “totalmente japonés por un [la palabra ‘francés’ tachada] salvaje de Perú“.

En una dirigida a Theo van Gogh, el hermano de Vincent, afirmó: “Sabes que tengo sangre india, sangre inca en mí, y eso se refleja en todo lo que hago… Intento confrontar a la civilización podrida con algo más natural, basado en el salvajismo”.

“Autorretrato con paleta” (der.), pintado en 1893-4 a partir del retrato de la izquierda pero con facciones más “indias”.

Era su mito personal.

Para él, ser “salvaje” significaba ser alguien no corrompido por la sociedad y, por lo tanto, capaz de una visión pura.

Por más de que fuera una fábula, vivió en pos de ese ideal, que nunca encontró; pero en el camino, desarrolló un estilo propio con innovaciones que fueron germen del desarrollo del arte del siglo XX.

Su legado fue inmenso, y se evidencia por ejemplo en el uso de las líneas del danés Edvard Munch y del color en pintores del grupo Fauve como el francés Henri Matisse.

Su iconografía y estilo simplificado inspiró la apreciación de Pablo Picasso del arte africano que llevo al Cubismo.

Y aunque todo eso lo hizo a través de obras creadas en tierras muy lejanas a Perú, eso no quiere decir que lo peruano estuviera siempre ausente.

A veces se asomaba discretamente en sus pinturas, pero otras, de frente e imponente, en forma de mujer.

La peruana que lo marcó

La conoció en París, y su encuentro fue imaginado más de un siglo después por el premio Nobel Mario Vargas Llosa en su novela “El Paraíso en la otra esquina” (2003).

“En 1878 se abrió el Museo de Etnografía, en el Palacio de Trocadero. […]

“Recordabas, sobre todo, una momia de más de mil años de antigüedad, de larga cabellera, dientes blanquísimos y huesos tiznados, procedente del valle del Urumbamba.

“¿Por qué te hechizó esa calavera a la que llamabas Juanita, Paul?“.

La momia de Chachapoya del Museo del Hombre de París.

No sabemos si la llamaba Juanita, pero sí es cierto que esos restos de ser humano -pasmados tras la muerte en la posición fetal del principio de la vida y con una expresión de angustia en su rostro- lo hechizaron.

Tanto que esa momia de la cultura Chachapoya (siglos IX-XV), que sigue expuesta en el que hoy se llama el Museo del Hombre, se instaló para siempre en su imaginario personal y apareció una y otra vez en sus obras, ya fuera pintada en la campiña francesa…

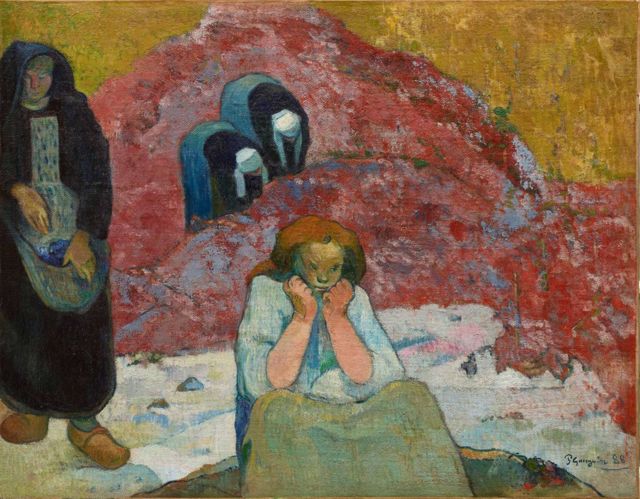

“Vendimias en Arles o Miserias humanas”, (1888).

…o esculpida en madera…

“Enamórense y serán dichosas” (en o después de 1895).

…y hasta en el extremo izquierdo de su obra maestra:

Comments (0)